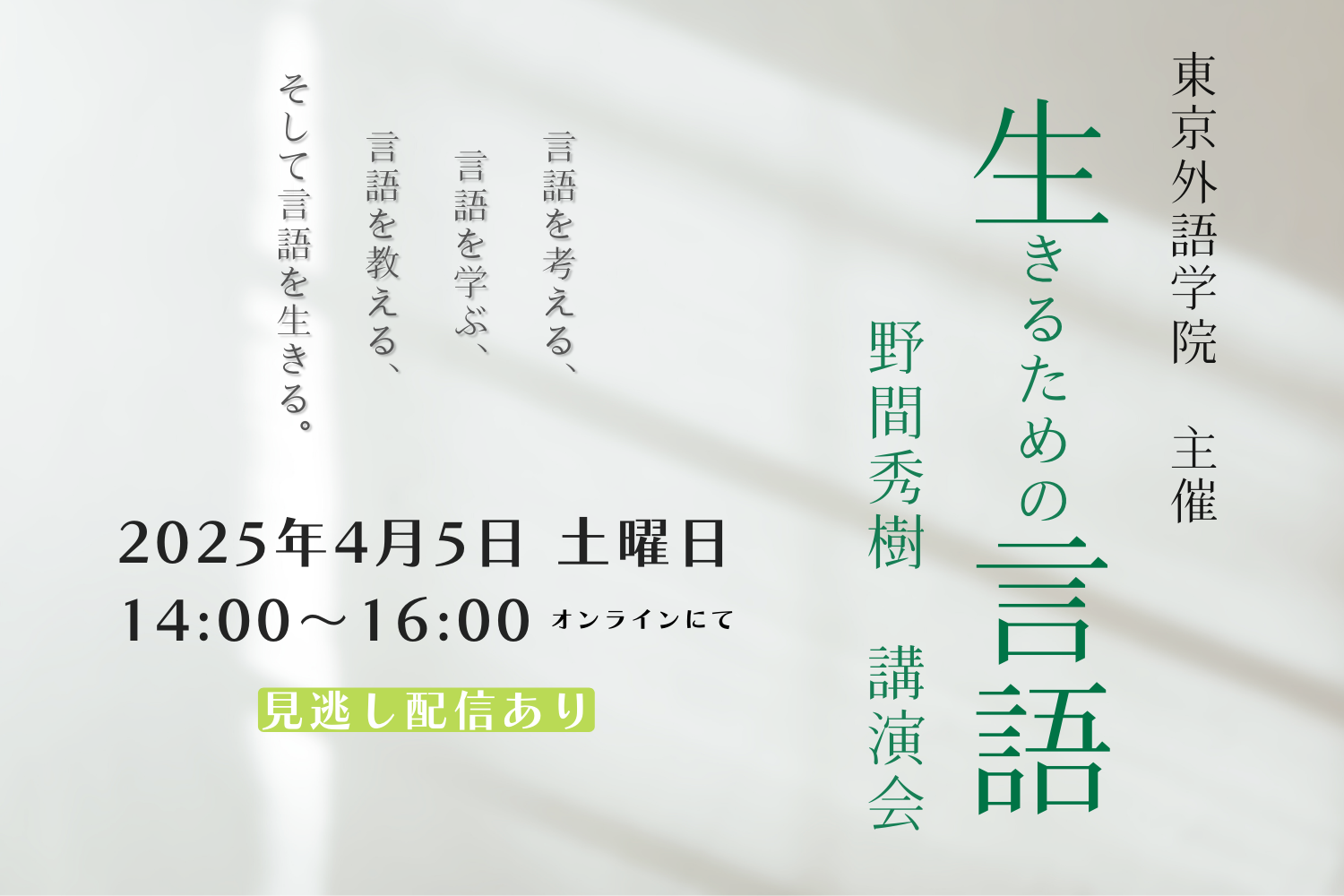

「生きるための言語」野間秀樹講演会

2025年4月5日 土曜日 14:00~16:00 オンラインにて

東京外語学院 主催

日本語はもちろん、多くの方が学校でも触れてこられた古文や漢文や英語、あるいは韓国語や中国語,独仏西露語といった諸言語、

そしてエスペラントにいたるまで、あらゆる言語を貫く原理、さらに文字を貫く原理と、今日の言語状況のうちでいかに生きるか、

いかに学ぶか、いかに教えるかを考えながら、ことばに対する〈構え〉を培います。

学び方や教え方にも触れながらの、美的なグラフィック図解を交えた、皆さんの微笑みも絶えない、とても楽しい講義です。

ことばについて関心のある方々から、ことばについてなど考えてもみなかったという方々まで、

ことばを学んでいる方々から、これから新しいことばを学ぼうとなさっている方々、

ことばなんか二度と学びたくないと思っておられる方々も、21世紀の言語を生きる〈構え〉を。

多元主義や多様性、複言語主義といったことに関心のある方々も大歓迎です。

多くの方々の絶賛を得た、一般社団法人日本外国語教育推進機構 (JACTFL)と上智大学国際言語情報研究所 (SOLIFIC)主催、

「第13回 外国語教育の未来(あす)を拓く」の2025年3月9日の基調講演の内容などを出発点に、

野間秀樹先生の講義を「もっと聴きたい」というご希望にお応えして、東京外語学院が熱くお贈りします。

講義では日本語の書物を中心に、いろいろな本やドラマや映画、歌などにもほんの少しずつ触れます。

言語の原理論としての言語存在論とは。

言語場とは。ことばと意味の関係は。

文字の原理論とは。

なぜ「表音文字」「表意文字」などといった枠組みではだめなのか。

〈ことば〉性と〈はなし〉性とは。

語りのアリストテレス型とプラトン型とは。

言語教育と言語学習における言語道具観の桎梏とは。

「言語はコミュニケーションのツールである」という言語道具観は私たちの何を破壊してきたのか。

言語帝国主義とは。言語帝国主義ではないありかたで、地球的規模で共にされているたった2つの言語とは。

ことばが存在をアクティヴェイトするとは。

言語哲学における〈主語述語文〉中心主義の桎梏とは。

英語のbe動詞などと異なる、日本語や韓国語の同定詞とは。

なぜ翻訳は単なる便宜などではなく、言語にとって本質的な営みなのか。

なぜことばに対して〈知的な武装〉をせねばならないのか。

こうしたことも解りやすく。