| 행사명 | 講演会シリーズ2014「韓日交流史」第3回杉山享司さん |

| 일시 | 14.03.12 ~ 14.03.02 |

韓国文化院では、毎年ご好評いただいている講演会シリーズを今年も1月からお届けしております。今年はアンケートでもご要望の多かった歴史の中でも「韓日交流史」をメインテーマに、古代から近現代まで様々な視点や時代を取り上げて、全11回にわたって韓国文化院ハンマダンホールを舞台にそれぞれの分野のエキスパートに語っていただく予定です。

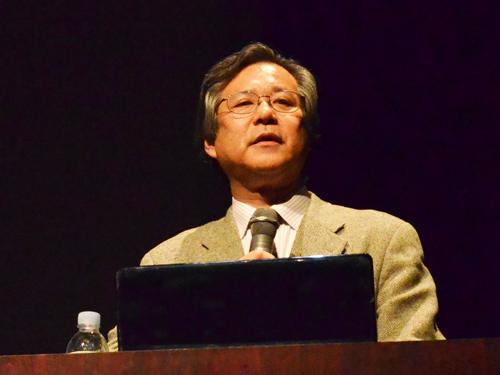

この講演会シリーズの第3回目が、3月12日(水)に開催されました。今回のゲストは、3月5日から22日まで韓国文化院1階ギャラリーMIで開催される特別展示会「海峡をつなぐ陶匠400年の旅~李参平と沈当吉(沈壽官家初代当主)をめぐって」を監修された日本民藝館学芸部長の杉山享司さんです。

杉山さんには、展示と同タイトルで、日本の陶磁史において朝鮮陶磁からどのような影響があったのか、そしてその影響の中でも朝鮮から連れて来られた代表的な有田焼の陶匠李参平と薩摩焼の沈当吉から始まる両家の歴史をひも解きながら語っていただきました。

日本において朝鮮陶磁が注目されるようになったのは、安土桃山時代のことで、朝鮮の地方窯で作られた日常使いの碗が茶人の目にとまるようになり高麗茶碗と呼びながら珍重されるようになったと言います。そのような中、起こったのが別名「やきもの戦争」とも呼ばれる文禄・慶長の役(壬辰倭乱・丁酉再乱)です。

朝鮮に渡った多くの大名は、様々な先進技術を持った朝鮮人を連れて帰国するわけですが、この中に多くの陶工が含まれていました。そして、各領地内で陶磁器を作らせ、その過程において日本国内に窯やロクロ、土、釉薬などの工夫や改良が施され日本の陶磁器生産技術は飛躍的に向上しました。萩焼(山口)、上野焼(福岡)、有田焼(佐賀)、唐津焼(佐賀)、薩摩焼(鹿児島)など全てそうです。

また、近代においてこのような朝鮮陶磁器の美的価値を広く世に知らしめた人物として柳宗悦を紹介しました。柳は朝鮮工芸を愛した浅川伯教・巧兄弟を介して韓半島に度々渡り、朝鮮文化を敬愛するようになったと言います。以降、日本の植民地政策を批判する文章を発表しながら朝鮮の文化財いの保護を訴えていきます。そして、自らも動き、1921年には日本で最初の「朝鮮民族美術展」を開催、1924年には景福宮内に朝鮮民族美術館を開設し、1936年に開設した日本民藝館にも朝鮮陶磁が約600点収蔵されています。

続いて、「やきもの戦争」で日本にわたって陶工の中でも、代表的な有田焼の李家と薩摩焼の沈家にの歴史を振り返りました。

李参平は佐賀藩に連れて来られ、当初は佐賀城下で暮らしながら焼き物を作り続けますが、思い通りの焼き物ができないということで良質の材料を求めて辿りついたところが現在の有田でした。現在でも材料を発掘した場所と朝鮮陶工等が使っていた窯は史跡として残っています。

中でも、李参平を「陶祖」として祀っている陶山神社を見ると、有田焼の神様としていかに周りから尊敬されているかがわかります。初期の有田焼は朝鮮陶磁器の形を元に中国の紋様を取り入れた染付が特徴ですが、1640年代以降カラフルな色合いを入れることが可能となり、ヨーロッパの国々に輸出されるようになり、世界へと羽ばたくようになります。

一方、薩摩に連れてこられた沈当吉は、1603年に苗代川の土地を与えられ、藩の命を受けて白土を発見し、薩摩焼の基礎を築きました。

島津藩は朝鮮人陶工に士分を与え、手厚くもてなす一方、朝鮮との交易のために通訳としての任務も与え言葉等を忘れぬよう、朝鮮の言葉や習俗などの維持を命じる等、独特の統治システムを作りました。初代の沈当吉はその技術が認められて島津家御用陶磁の制作を任され、代々島津家御用の器を焼くようになります。中でも12代沈壽官の白薩摩は1867年のパリ万博に出品され、ヨーロッパの人々魅了して一躍有名となりました。

最後に杉山さんは、現在活躍中の15代沈壽官さんの言葉

「連れて来られた先祖たちは、自らの運命の儚さを恨みながらも、日本に対しては単に反発や敵愾心を抱いただけではなく先祖らの先進技術と思考を認め、高く評価し、励まし、協力してくれた人々の存在なしには白薩摩は実現しなかったであろう」を引用しながら、文化とは一方通行ではなく、互いの融合によってまた新たな文化が作られるものであるとしながら、まさに、有田焼や薩摩焼がそれであると強く語り、過去の歴史におけるこのような事例を振り返ってみることから、今後の韓国と日本の関係を考えてみるべきであり、このような事例を今後も韓国と日本の間でどんどん作り出していくことこそ両国関係においてもだいじなものになると語って講演を終えました。

今回の講演タイトルと同タイトルの展示会「海峡をつなぐ陶匠400年の旅-李参平と沈当吉(沈壽官家初代)をめぐって-」は3月22日まで韓国文化院1階ギャラリーMIにてご覧いただけます。

東京ではなかなか見られない作品もありますので、どうぞお越しください。

★「海峡をつなぐ陶匠400年の旅」の詳細はこちらへ➡

➡관련내용 보기

➡관련내용 보기